가끔 캔음료를 먹으려고 할때마다 윗부분 뚜껑 언저리에 오톨도톨하게 튀어나온 점들이 무엇인지 궁금했다. 점자였다. 시각장애인들을 위한 글자다. 그런데 오색찬란한 각각의 캔 디자인, 제품명과는 달리 점자의 모양은 거의 비슷비슷했다.

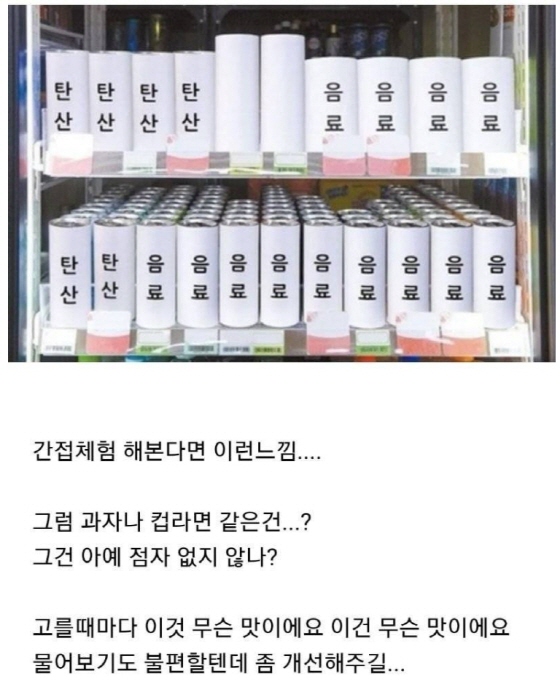

아니나다를까 네티즌들은 이런 소소한 것마저 놓치지 않았다. 다음은 온라인 커뮤니티 게시판에 올라온 게시물이다.

제품은 정말 다양한데, 시각장애인들은 탄산이든 그렇지 않든 ‘음료’라고 이해할 수 밖에 없는 현실. 일부 제품도 제품명 대신 ‘탄산’ 또는 ‘맥주’로 표기돼 있다. 그래서 자신이 진정 원하는 제품을 찾으려면 비장애인의 도움을 받을 수 밖에 없다. 사실 이같은 지적은 하루이틀 나온 게 아니다. 언론에도 몇차례 보도가 되기도 했다. 점자를 새겨 넣지 못하는 이유도 반복된다. 생산공정이 복잡해지고 비용 때문이라고 한다. 그런데 이런 이유는 시간이 지날 수록 통하지 않게 될 것 같다. 왜냐하면 스마트폰의 사용이 보편화됐고, 장애 유형에 따라 기기 환경 설정이 가능해졌다. 따라서 QR코드나 바코드 등에 제품명을 함께 넣어서 스마트폰 카메라로 인식만 가능하게 해 준다면, 시각장애인들도 도움없이 자신이 원하는 제품을 고를 수 있지 않을까?

이런 얘기들을 볼 때면 다시 한번 ‘배려’의 의미에 대해서 생각해보게 된다. 이번 온라인 커뮤니티에서 회자하는 얘기 뿐만이 아니다. 장애 여부와 상관없이 일상에서 내가 “‘선행’ 또는 ‘긍정’의 메시지를 보냈으니 괜찮을거야”하고 자기 만족에 그치고 있지는 않았는가. 특히 코로나19 같은 대유행병으로 얼굴을 직접 보지 않고, 온라인 소통이 더 잦아진 요즘 ‘상대방이 이해하기 쉽게 메시지를 전달했는가?’ ‘오해의 소지는 없는가?’ 더 고민하게 된다. 비장애인간의 소통도 이런데, 정보를 받아들이는 것이 불편한 장애인들은 오죽할까. 우리는 ‘소통 민감성’을 더욱 높일 필요가 있다.

참고 <음료수 캔 점자의 실용성.jpg>, 웃긴대학 (링크)