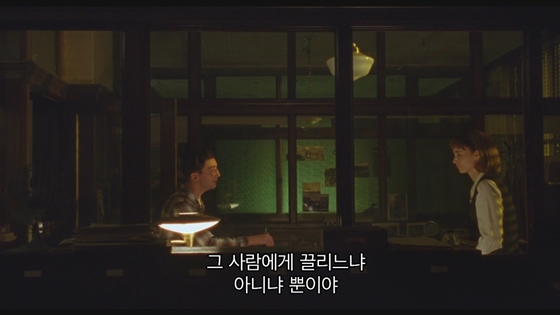

영화 <캐롤>에는 이런 대사가 나온다.

사랑은 이유를 알 수 없다. 그래서 사랑은 미스터리다. 그리고 이유를 찾으면 이유 같지도 않을 때가 많다. 그래서 사랑은 오류다. 우리가 알 수 있는 것은 결국 사랑에 빠졌느냐, 빠지지 않았느냐 하는 것뿐이다. 그렇게 이해할 수 없고 신비로운 감정으로 사랑은 시작한다.

하지만 사랑을 지속하는 것은 다른 문제다. 사랑에 빠지는 이유는 알 수 없지만, 이별하는 이유는 명확하게 알 수 있다. 바람을 피웠다든가, 거짓말을 했다든가, 헤어져야 하는 이유는 전혀 신비롭지 않다. 대신 모호할 때는 있다. 보통 이런 경우 ‘성격 차이’라고 뭉뚱그려 표현하고는 한다. 나는 이 표현이 맞지 않다고 생각한다. 성격이 전혀 달라도 사이좋게 잘 사는 커플이 있고, 서로 닮았어도 맨날 싸우는 커플도 있다. 그렇다면 진짜 문제는 무엇일까? 영화 <사랑도 통역이 되나요?>를 보면 알 수 있다.

샬롯(스칼렛 요한슨)은 남편의 출장을 따라 일본에 왔다. 하지만 낯선 곳에 적응하지 못하고 우울한 감정에 빠진다. 남편은 내가 알던 사람 같지가 않고, 오랜만에 연락한 친구는 자신의 이야기에 귀 기울이지 않는다. 그러던 어느 날 광고 촬영을 위해 일본을 찾은 중년 배우 밥 해리스(빌 머레이)와 만난다. 밥도 일본의 낯선 문화와 의사소통의 어려움으로 소외감을 느끼고 있었다. 그렇게 외로움에 잠 못 이루던 두 사람은 우연히 호텔 바에서 마주치게 되고, 낯선 환경에 적응하지 못하는 모습에서 동질감을 느끼며 서로에게 빠져들게 된다.

영화는 여러 장면을 통해 소통의 중요성을 강조한다. 말이 통하지 않는 곳에서 촬영 작업을 하는 밥은 어설픈 통역사 때문에 곤욕을 치룬다. 샬롯과 남편의 대화는 소리만 오갈 뿐 진짜로 소통한다는 느낌이 없다. 그런 상황에서 말이 통한다고 느껴지는 사람을 만났으니 반갑고, 같이 있고 싶고, 대화하고 싶은 게 당연한 심정이 아닐까 싶다.

영화에는 두 사람이 한 침대에 누워있는 장면이 나온다. 러브신은 아니다. 하지만 나에게는 그 어떤 러브신보다도 사랑이 충만한 장면으로 다가왔다. (진짜 보다가 심쿵했다) 샬롯은 자신의 미래를 걱정하며 밥에게 묻는다. “앞이 안 보여요. 시간이 가면 보일까요?” 밥은 담담하게 대답한다. “조금은 보일지도 모르죠. 자신이 누군지 알게 되고 원하는 걸 알게 되면 주변 환경이 변하더라도 담담해지죠.” 그렇게 대화를 나누다가 천천히 잠이 든다. 밥은 살며시 샬롯의 발을 토닥인다. 나는 그 손길에서 말로는 표현할 수 없는 따뜻하고 커다란 소통을 느낄 수 있었다.

사랑을 이어가는 모든 것은 소통이 아닐까 싶다. 사랑하는 마음을 표현하고, 그 마음을 기쁘게 받아들이고, 다시 상대방에게 더 큰 사랑으로 되돌려준다. 그게 꼭 말로 이루어지는 것도 아니다. 눈빛에서, 손끝에서, 입술에서 상대가 나를 사랑하고 있다는 걸 느낄 수 있다. (그런 면에서 섹스도 결국 소통의 일종인 셈이다) 때로는 말보다 더 큰 소통이 눈빛 한 번에 이루어질 수도 있다. 그래서 사랑은 소통이 전부라고 봐도 무리가 아니다.

만약에 사랑에 통역이 필요 없다면 얼마나 좋을까? 말하지 않아도 눈빛만으로 모든 게 통한다면 얼마나 좋을까? 하지만 말하지 않아도 통하는 상황은 자주 찾아오지 않는다. 평소에는 말하지 않으면 알 수 없는 게 사람 맘이다. 그리고 그 말조차 때때로 엇나가기도 한다. 그럴 때면 마음속에 사랑 통역사를 불러보자. 지금 대화가 진짜 통하고 있는지, 사랑을 전하고 있는지, 한 번쯤 돌이켜보자. 그렇게 소통하고자 노력한다면, 어떤 사랑이라도 오래 이어갈 수 있을 거라고 나는 생각한다.

참고 : 영화 <캐롤>, <사랑도 통역이 되나요?>