“사장님 뭘 연구하면 될까요?”

“단백질 같은 거대 분자의 질량 구하는 법 좀 알아내 봐.”

“단백질의 질량을 분석하려면 단백질을 기화하고 이온화해야 하는데… 기화하기도 어렵고, 이온화하기는 더 어렵네. 이온화하려면 높은 에너지가 필요한데 이러면 아예 분해돼버리고…”

보통 질량분석법은 레이저 등으로 분자를 이온화한 뒤 자기장 하에서 비행 궤적을 분석해 질량을 계산한다. 단백질과 같은 거대 분자는 레이저를 쏘면 결합구조가 파괴되는 문제가 있어 분자의 질량을 측정할 수 있는 수단이 없었다.

“와… 200번이나 실험했는데도 안 되네 ㅠㅠ”

한참 후… “원래 쓰던 아세톤 대신 글리세린을 증발시키니 이온화가 됐네? 사장님 성공인데요?”

본래는 고분자 물질을 이온화하기 위해 아세톤 혼합물 상에서 레이저를 쏘았는데, 다나카는 코발트 나노입자와 글리세롤 혼합물 상에서 이를 시도했고, 단백질이 파괴되지 않고 이온화하는 현상을 발견해 종래의 방법으로 고분자 물질의 질량분석을 가능케 했다.

몇 년 뒤 2002년 11월 “연구원님, 15분 뒤에 해외에서 중요한 전화 오니까 꼭 받으세요.”

“Congratulation! You…!@(#*!&$&!%… Nobel prize… *@&#^!%$&*@!#*… Congratulation again!”

“아놔 영어가 딸려서 못 알아먹겠네. 뭔 상을 탔다고? 노벨? 노벨상은 아닐 테고. 뭐여, 또 애들이 몰래카메라 찍나?”

“??? 뭐야? 뭔 놈의 전화가 갑자기 이렇게 몰려와? 다나카 씨 뭐 사고 쳤어요?”

“글쎄요. 저도 잘…”

다나카가 통화를 마친 뒤 회사(시마즈 제작소) 전화기 50대가 일제히 울리기 시작했다. 그렇게 다나카 고이치를 찾는 전화가 빗발쳤지만, 어떤 다나카 고이치를 찾는 건지도 알지 못했고 (동명인이 3명 있었다), 노벨상 수상 소식에 대해서도 “잘못 아신 게 아니냐”라고 되물을 정도였다. 심지어 본인은 물론이고 가족들조차도 ‘다른 다나카 고이치랑 헷갈린 거 아닐까’라고 생각했다고 한다.

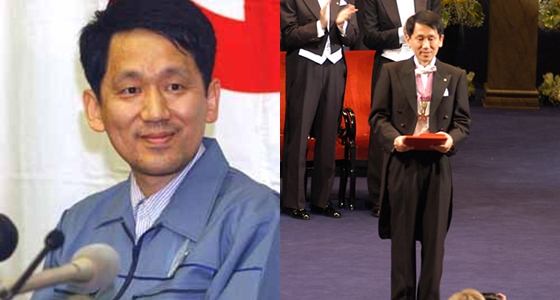

노벨상 수상자가 본인이라는 게 확인된 이후 다나카 고이치는 말 그대로 스타가 되었다. 강연 요청과 인터뷰 요청이 쇄도해서 일을 못 할 정도였다고. 양복도 달랑 두벌뿐이라 새 옷을 사러 갔다가 사람들의 사인 공세에 시달리는 바람에 곤욕을 치렀다고도 한다. 심지어 수상자 인터뷰 때 작업복 차림으로 나와서 화제가 되었는데 “이런 자리가 익숙하지 않아서 실수로 정장을 챙기지 못했습니다”라며 송구스러워했다고 한다. 다행히 노벨상 시상식에서는 제대로 된 예복을 차려입었다. (멋있다)

노벨상 수상 후 회사는 대박이 났다. 인지도도 높아지고 주가도 수직 상승한 것. 사장은 당장 이사로 승진시키겠다고 제안했지만, 다나카 고이치는 이를 겨우 사양해서 부장으로 승진하는 데 그쳤다고 한다. 지금도 그는 같은 회사에서 자신의 이름을 딴 연구소의 실장으로 재직 중이다.

다나카 고이치가 노벨상을 타게 된 데는 사연이 있다. 현재 학계에서 주로 사용되는 방법은 카라스와 힐렌캄프의 방식이라고 한다. 그럼에도 다나카 고이치가 노벨상을 받은 것은 ‘최초 발견’을 중요하게 여기는 노벨상의 특성이 반영된 결과라고 한다. 원래 노벨상은 중대한 과학 개념 또는 탐구 방법을 처음으로 생각해낸 사람에게 수여 된다.

게다가 다나카 고이치의 업적을 세계에 알린 것도 바로 카라스와 힐렌캄프였다. 그들이 논문을 쓰면서 다나카 고이치의 연구를 인용했다고 기재했기 때문이다. 심지어 원래 연구 결과는 일본 내에서 일본어로만 발표되었는데, 이것이 1987년 일본 질량분석학회에 보고되어 연례회의에 발표되면서 세계로 퍼져나갈 수 있었다고 한다. 카라스와 힐렌캄프의 논문에서도 출처는 연례학회로 되어 있다. 이렇게 출처 표기 하나로 인해 다나카 고이치의 업적이 세계로 알려지게 되었고, 그가 노벨상을 타는 바탕이 되었다.

다나카 고이치의 노벨상 수상은 2가지 교훈을 제공한다. 하나는 기초 분야를 착실히 갈고 닦아야 한다는 점이다. 일본의 경우 당장에 돈이 안 되더라도 학계에 꼭 필요한 연구라면 이를 잘 지원하는 편이라고 한다. 그래서 기초 과학 분야가 매우 튼튼하다는 평가를 받는다. 다나카 고이치의 업적은, 물론 그가 낸 훌륭한 성과 덕분이기도 하지만, 그런 성과가 나올 수 있었던 토양이 있었기에 가능한 일이었다.

다른 하나는 성과만큼 전파도 중요하다는 점이다. 다나카 고이치의 연구가 연례회의를 통해 세계로 나가지 못했다면 그의 연구는 정말 말 그대로 소리소문없이 묻혀버릴 수 있었다. 왜 논문에서 출처 표기를 중요하게 여기는지 그 의미를 되새겨볼 수 있는 사례이기도 하다.

이 2가지 교훈의 공통점을 한 단어로 말하자면 ‘네트워크’다. 연구가 가능한 토양을 이루는 네트워크가 있어야 하며, 그 결과를 널리 퍼뜨릴 수 있는 네트워크도 있어야 한다. 일본은 기초 과학 강국이라는 점에서 전자의 네트워크를 이뤘고, 현재 국제 과학계의 자유로운 소통은 후자의 네트워크를 가능하게 했다.

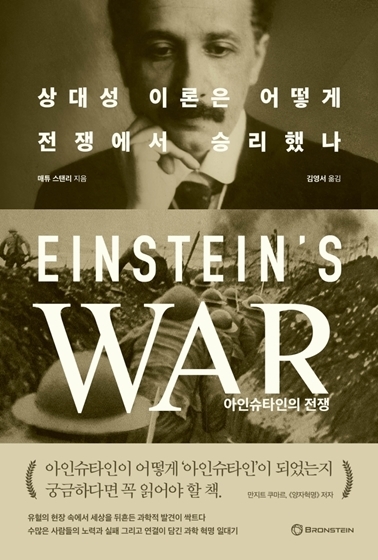

이처럼 네트워크 덕분에 빛을 본 다른 과학자도 있다. 심지어 20세기 과학자 중 가장 유명한 과학자다. 바로 알베르트 아인슈타인이다. 그도 네트워크가 없었다면 다나카 고이치처럼 조용히 묻혀버릴 수 있었다. 그런 아인슈타인에게 네트워크를 선물한 사람이 있다. 바로 아서 에딩턴이다. 서로 만난 적도 없던 두 과학자는 오직 과학계의 협력과 성과를 위해 의기투합했고, 그 결과 오늘날 현대 과학의 핵심인 상대성 이론이 세상의 빛을 보게 되었다. 이처럼 자세히 들여다보면 과학의 발견에도 흥미로운 이야기가 가득하다. 당신도 그로부터 재미와 교훈을 얻을 수 있기를 바란다.

아인슈타인이 어떻게

‘아인슈타인’이 되었는지에 관한

흥미진진한 스토리

교보문고 바로가기(링크)

※ 본 콘텐츠는 로크미디어에서 제작비를 지원받았습니다.

참고

1) 척척석사 척척박사 다 소용 없더라, pgr21

2) 다나카 고이치, 나무위키

3) 책 <아인슈타인의 전쟁>