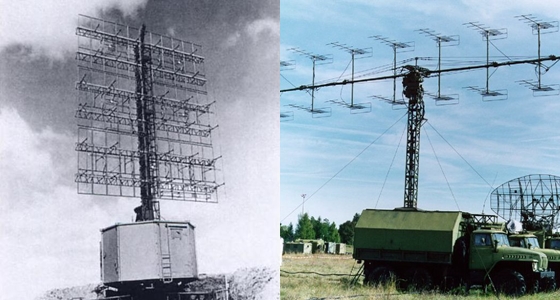

이제는 거의 볼 수 없지만, 불과 10년 전만 해도 이런 모양의 안테나를 어렵지 않게 찾을 수 있었다. 요즘도 잘 찾아보면 현역으로 쓰이고 있는 걸 확인할 수 있다. 이 안테나의 이름은 야기-우다 안테나. 이 안테나 개발에 얽힌 이야기에는 기막히고 어이없는 흑역사가 담겨 있다.

원래 야기-우다 안테나의 이름은 야기 안테나였다. 그런데 왜 지금은 야기-우다 안테나가 되었을까? 1926년 공학자인 야기 히데츠구(왼쪽)에게는 우다 신타로(오른쪽)라는 조수가 있었는데, 사실 안테나를 개발한 것은 대부분 우다 신타로였다고 한다. 그걸 교수였던 야기가 갑질로 특허를 가로챘던 것. (1차 통수)

야기-우다 안테나는 전파 과학 분야에서 굉장한 혁명이었다. 가장 큰 특징은 바로 지향성인데, 즉 전파를 원하는 곳으로 쏠 수도 있고, 원하는 방향에서 전파를 높은 감도로 받아낼 수도 있는 장비였다. 생선 가시 같은 짧은 막대(도파기)가 전파를 모아주는 역할을 하기 때문이다.

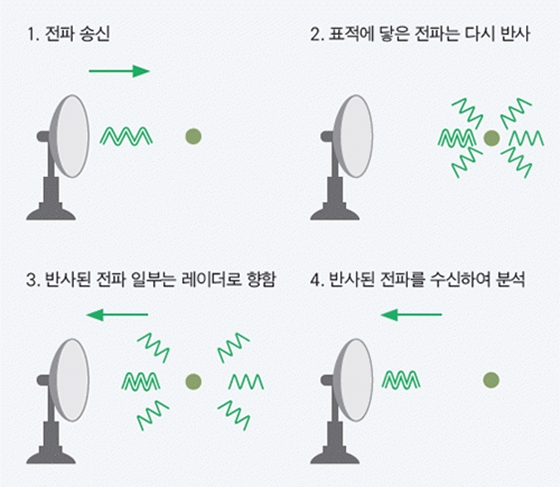

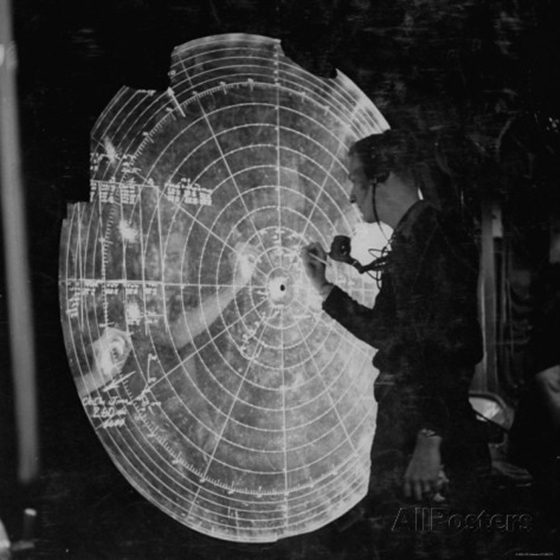

“이걸 이용하면 하늘에 떠다니는 물체를 미리 파악할 수 있겠는데?” 연합국은 야기-우다 안테나의 가능성을 일찌감치 알아봤다.

특허로 등록된 야기-우다 안테나는 영국의 통신 기업에 팔리게 되었고, 지향성 안테나를 획득한 영국은 이 기술을 갈고 닦아 단거리 대공용 레이더를 개발하기에 이른다. (적국이 기술을 갖다 바치는데요?)

당시 야기는 지속해서 군부에 안테나의 보급과 레이더의 중요성을 역설했다고 한다. 하지만 당시 일본 군부는 이 기술을 완전히 무시해버린다. (2차 통수) 육군은 “군대는 기습이 생명이므로 기습을 우선시해야 하는 장비들이 전파를 내쏘는 것은 자기 위치를 적에게 알리는 꼴이 되므로 전파 탐신 같은 건 필요 없다.”라고 했다. (잠깐? 그럼 반자이 어택은 뭐임?) 해군은 “우리에게는 훌륭한 견시병들이 있으므로 야간에는 맹인이 되는 귀축영미가 우리를 먼저 보지 못할 것이다.”라는 논리로 레이더 개발을 거부했다. (밤눈은 귀축, 즉 귀신과 짐승이 더 좋은 거 아닌가?)

전파를 쏘면 역탐지도 가능하기 때문에 당시의 걱정이 쓸데없는 기우라고만 볼 수는 없다. 하지만 이미 위치가 노출된 육상기지나 대형 전함이라면 역탐지를 감수하고서라도 레이더를 설치하는 게 맞다. 게다가 레이더에 주목한 연합군이 이 기술을 활용해 일본군에 궤멸을 가져왔다는 점에서 일본의 선택은 큰 실수라고 말할 수밖에 없다.

그럼 기술 유출이라도 막았어야 했지만, 오히려 적국에서 먼저 기술을 알아차렸으니 말 다 했다. 이런 일화도 있다. 1942년 일본군이 싱가포르를 점령한 후 영국군의 레이더 관련 서류를 입수하였는데, 당시 조사관이 서류에서 반복해서 나타나는 ‘야기(YAGI)’라는 말이 무슨 뜻인지 몰라 영국군 포로에게 그 의미를 물었다고 한다. 그러고 돌아온 답변에 일본군 전체는 아연실색하고 말았다. “정말 몰라서 묻는 것인가? 야기는 이 안테나를 발명한 일본이라는데, 당신 나라 사람이지 않은가?”

일본군은 부랴부랴 레이더 개발에 착수하지만, 안테나 몇 개 이어붙인다고 고성능 안테나가 나올 리는 만무했다. 결국 기술력과 응용력의 부족으로 일본은 전쟁이 끝날 때까지 쓸만한 레이더를 만들 수 없었다. 훗날 일본 정부는 야기에게 안테나 개발에 대한 공로로 문화 훈장을 수여했지만, 야기는 좋아하기는커녕 오히려 투덜대기만 했다고 한다. (뒷북 오지구요)

야기-우다 안테나가 전하는 교훈은 다음과 같다. 아무리 훌륭한 기술이 있어도 이를 알아보는 사람이 없다면 무용지물이라는 점이다. 이는 성공에 관한 중요한 관점을 하나 제공한다. 기술이나 제품이 가진 내적 탁월함도 중요하지만, 이를 어떻게 네트워크에 전파하느냐도 마찬가지로 중요하다는 점이다. 사실상 레이더 개발의 성패를 가른 것은 영국과 일본이 가진 네트워크의 질적 차이였다. 영국 사회는 야기-우다 안테나의 가능성을 알아보고 이해할 수 있는 인식 수준을 갖추고 있었다. 반면 일본 사회는 그런 수준까지 당도하지 못했다. (육군, 해군 논리를 지금 보면 기가 찰 뿐이다) 그러니 야기 교수 한 사람이 아무리 열심히 외치고 다녀도 소용이 없을 수밖에…

이 점이 우리에게 시사하는 바는 매우 크다. 한두 명의 천재로 세상이 바뀌진 않는다. 그 천재를 수용할 수 있는 네트워크 토양이 마련되어 있어야 한다. 예를 들면 뛰어난 정치인 한 명이 대통령이 된다고 해서 나라가 바뀌는 게 아니다. 그 정치인의 철학과 비전을 이해할 수 있는 관료 네트워크가 마련되어야 하고, 국민들도 이를 이해하여 국민적 합의가 이루어져야 한다. 반대로 말하면 조제프 드 메스르트의 말 그대로다. “모든 국민은 자신의 수준에 맞는 정부를 갖는다.”

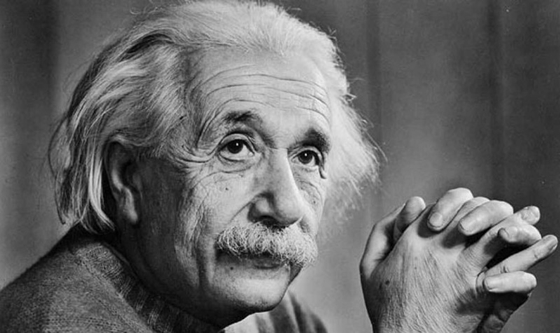

야기-우다 안테나와 비슷한 식으로 역사에 묻힐 뻔한 과학적 성과가 있다. 바로 아인슈타인의 상대성 이론이다. 특수 상대성 이론에 이어 일반 상대성 이론이 발표될 때 세계는 1차 세계대전에 휘말려 있었다. 당시 아인슈타인은 독일의 연구소에 근무하고 있었는데, 독일과 대립하던 영국, 프랑스, 미국의 과학계에는 전쟁을 빌미로 독일 과학계를 무시하는 문화가 만연해있었다. (독일 과학자를 어떻게 믿어요? 적국의 과학자를? 그렇게 미개하고 야만적인 사람들을?)

다행히 영국에는 아인슈타인의 업적을 제대로 볼 줄 아는 사람이 존재했다. 그의 이름은 아서 스탠리 에딩턴. 그는 개기일식에서 태양 중력에 의해 별빛이 휘어지는 것을 관측하여 일반 상대성 이론의 결정적인 증거를 포착한 것으로 유명하다. 하지만 그의 노력은 단지 증거를 찾는 것에 그치지 않았다. 그는 아인슈타인의 존재가 국제 과학계의 분열을 막아줄 것이라 생각했고, 과학계 네트워크에 아인슈타인의 이론을 널리 알리는데 발 벗고 나섰다. 그 결과 상대성 이론은 뉴턴의 운동 법칙에 버금가는 과학 업적으로 인정받을 수 있었고, 아인슈타인은 세기의 천재이자 과학계의 슈퍼스타로 발돋움 할 수 있었다.

야기-우다 안테나도 상대성 이론도 그 자체로 훌륭한 내적 탁월함을 갖추고 있었다. 하지만 이를 수용할 사회적 인식이 마련되지 않았다면, 또는 그 탁월함을 널리 퍼뜨릴 누군가의 헌신이 없었다면, 무용지물이 될 수도 있었다. 성공은 탁월함 만으로 이루어지지 않는다. 성공을 네트워크에 전파하는 것도 중요하다. 어떤 분야든 성공하고 싶다면, 이 점을 꼭 기억해야 할 것이다.

아인슈타인이 어떻게

‘아인슈타인’이 되었는지에 관한

흥미진진한 스토리

교보문고 바로가기(링크)

참고

1) 니들이 만들어 놓고 왜 우리한테 물어보는데(feat. 대학원생은 또…), pgr21

2) 책 <성공의 공식 포뮬러>

3) 책 <아인슈타인의 전쟁>

※ 본 콘텐츠는 로크미디어에서 제작비를 지원받았습니다.