픽션의 좋은 점은 지식이 아니라 공감으로 지혜를 전달하는 데 있다. 세상에는 머리로는 알아도 마음으로 받아들이기 어려운 일이 있다. 차별이 대표적이다. 우리는 인종, 성별, 종교, 지역, 성적 지향, 장애를 가지고 누군가를 배척해서는 안 된다. 하지만 인간은 본능적으로 이질적인 존재에 거부감을 느낀다. 그 본능을 뛰어넘으려면 머리로 아는 것을 넘어 마음으로 받아들일 수 있어야 한다. 그리고 픽션은 그 일을 할 수 있다.

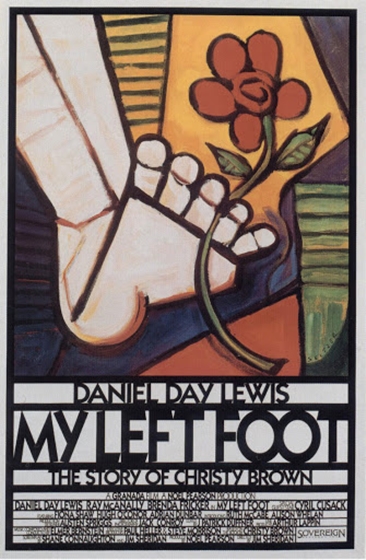

<나의 왼발>은 내가 그러한 편견에서 벗어나게 해준 작품이다. 주인공 크리스티 브라운은 태어날 때부터 뇌성마비를 앓았다. 온몸이 뒤틀리고 입조차 마음대로 움직이지 못해 말조차 제대로 할 수 없었다. 주변 사람들은 그런 크리스티를 저능아 취급했다. 정신연령이 3살에 불과하다고 말이다.

그랬던 크리스티가 자신이 저능아가 아님을 증명한 순간이 있다. 어느 날 왼발에 분필을 쥐고는 힘겹게, 아주 힘겹게 바닥에 A라는 글씨를 썼다. 아버지는 처음에 글씨라고 생각지 않았지만, 크리스티는 그에 항변하듯 이번에는 단어를 써 내려갔다. M.O.T.H.E.R. 엄마라는 단어였다. 아들이 저능아가 아님을 깨달은 아버지는 아들을 가족의 일원으로 인정하고는 동네 술집에 데려가고는 자랑스럽게 외쳤다. “내 아들 크리스티 브라운이야. 천재지.”

크리스티는 육체가 불편할 뿐이었지 지적장애를 가진 것은 아니었다. 보통 사람과 똑같이 생각할 수 있었다. 아니, 되레 똑똑한 편이었다. 그래서 장애가 더 비극적으로 다가왔을 거라는 생각도 들었다. 자신은 멀쩡한데 세상은 저능아 취급했으니 말이다. 이 장면을 본 이후로 나는 장애인도 보통 사람과 별반 다르지 않다고 느낄 수 있었다. 도움은 필요하지만, 어린아이 취급하며 우쭈쭈하는 것은 분명한 실례라는 걸 알 수 있었다. 어쩌면 나보다 똑똑할 수도 있고, 그걸 내가 부러워할 수도 있다. 지적인 면에서는 똑같이 생각할 수 있고, 똑같이 느낄 수 있는 보통 사람인 셈이다.

크리스티는 청년이 되었고, 사랑하는 사람을 만나게 된다. 하지만 그 사랑은 이루어질 수 없었다. 내가 보기에 그 이유가 장애는 아니라고 생각됐지만, 아무리 현명해도 사랑에 눈이 멀면 생각이 짧아지는 법이다. 크리스티는 실연의 나락에 빠졌고, 점점 더 어둠으로 침전해갔다. 그런 크리스티를 구해낸 것은 어머니였다. 그녀는 끝까지 아들의 가능성을 믿었고, 이를 위해 언제든 발 벗고 나서는 모습을 보여주었다. 왼발 하나로 화가가 된 크리스티의 인생 승리도 감동적이지만, 그 뒤에서 아들을 응원했던 어머니의 사랑이 더 크게 다가왔다.

사랑하고, 좌절하고, 다시 일어선다. 이 또한 보통 사람과 다를 바 없었다. 영화를 처음 봤을 때 나도 막 사랑의 열병을 앓았던 사춘기였기에 크리스티의 마음에 더 크게 공감할 수 있었다. 그렇게 크리스티와 함께 눈시울을 적시며 그가 나와 다르지 않다는 것을 느낄 수 있었다. 이쯤 되면 장애인이라는 거부감은 마음속에 손톱만큼의 조각도 남길 수 없다. 공감의 눈물과 함께 이미 씻겨 내려간 지 오래였다.

인터넷이 발달하고 정보와 소통이 획기적으로 늘어났을 때, 나는 세상이 지금보다 화목해질 거라고 생각했다. 더 많은 지식은 더 많은 지혜를 부를 거라고 생각했다. 더 많이 소통하면 더 많이 이해할 수 있고, 미움과 증오 대신 화합과 사랑이 자리 잡을 거라고 믿었다. 순진한 착각이었다. 소통은 끼리끼리 뭉치는 걸 도와 증오와 차별을 낳았고, 지식은 사람들을 냉소적으로 만들었다. 왜 그럴까? 아는 것은 많아졌지만, 느끼는 것은 줄어들었기 때문이다. 마지막으로 가슴이 쾅쾅 울리도록 공감한 적이 언제였는지 기억하는가? 우리는 느낄 수 있어야 한다. <나의 왼발>은 그렇게 ‘느낌’으로써 차별에서 벗어나도록 하는 작품이다. 똑똑한 사람보다 따뜻한 사람이 되어야 한다. 그게 세상을 행복하게 사는 방법이다.

참고 : 영화 <나의 왼발>