아이는 몇 살부터 죽음을 인식할 수 있을까? 내 기억 속 첫 번째 죽음은 할아버지셨다. 할아버지께서 나를 무릎에 앉히고 좋아하신 기억이 어렴풋이 남아있다. 어머니께서 알려주길 내 손이 할아버지를 똑 닮은 복손이라 기분이 좋으셨다고 한다. 그렇게 무릎 위에서 둥기둥기 놀다가 뭐가 심통이 났는지 빼애액 울음을 터트린 기억도 남아있다.

하지만 할아버지께서 돌아가시던 순간은 기억하지 못한다. 장례식도 기억나지 않는다. 기억에 남은 것은 할아버지의 부재다. 언제부터인가 명절에 큰집을 방문해도 할아버지를 뵐 수 없었다. 남은 것은 누런 테두리의 액자 속에 있는 할아버지의 흑백 사진뿐이었다. 더는 볼 수 없다는 사실. 그게 내가 처음 인식한 죽음이었다.

내가 온전한 기억을 가질 만큼 자랐을 때, 할머니께서 돌아가셨다. 장례식장의 무거운 분위기. 깊게 파인 땅속으로 관이 내려가는 모습. 그걸 바라보며 오열하는 고모. 그 모습은 지금도 생생하게 남아있다. 아버지께선 오열하지 않으셨다. 틈틈이 손수건으로 눈 밑을 훔칠 뿐이었다. 나는 그 모습이 소리 내어 우는 것보다 더 슬퍼 보였다. 남겨진 자들에게 죽음이 어떤 무게를 갖는지 그제야 알게 되었다. 아마 그날 이후였던 것 같다. 더는 개미나 잠자리를 괴롭히며 죽이는 장난을 하지 않았다.

안타깝게도 이게 전부다. 나에게 실질적으로 다가온 죽음은 이게 다다. 물론 살면서 많은 죽음을 목격했다. 하지만 대부분은 내가 말 한마디 나눠보지도 못한 분들의 죽음이었다. 장례식장을 찾아가 세 번 절하고 나와 육개장을 먹으면 잊히는 죽음이었다. 나에게 상실의 고통을 알려주긴 어려웠다. 할아버지 할머니의 죽음도 별반 다르지 않았다. 상실을 이해하기에 나는 너무 어렸으니까. 나에게 죽음은 언제나 멀리 있었다.

이 사실이 종종 민망한 상황을 만들기도 했다. 대학교 때, 친구가 조부모님이 돌아가셔서 강의에 나오지 않았다. 다음 주가 되어 친구와 마주했을 때 당황하고 말았다. 당췌 무슨 말을 해야 할지 감조차 잡지 못했다. 겨우 튀어나온 소리가 이거였다.

“저… 고인의 명복을 빕니다.”

한참을 멀뚱멀뚱 쳐다보던 친구는 그만 웃음을 터뜨리고 말았다.

“그게 뭐야. ㅋㅋㅋㅋ.”

사려 깊은 친구는 나의 무례할 수도 있던 무식함을 너그러운 웃음으로 받아주었다. 하지만 내가 아무것도 모른다는 사실은 변하지 않았다. 나는 친구가 어떤 마음이었는지 전혀 알지 못했다. 그저 슬프고 안타까울 거라고 여길 뿐이었다. 하지만 그런 생각이 너무도 얄팍한 것이었음을 이 책을 통해 알게 되었다.

내가 생각했던 것과 전혀 달랐다. ‘순간적으로 얼어붙는 상태’는 무엇일까? ‘솜사탕이 뒤섞이고 거미줄이 잔뜩 쳐진 걸쭉한 젤라틴’이란 어떤 느낌일까? 나로서는 상상조차 할 수 없는 마음이다. 그런데 친구에게 ‘고인의 명복을 빕니다.’ 같은 소리를 했으니 헛웃음이 절로 나왔겠지. 나는 정말 아는 게 없었다. 죽음에 관하여 알아야 했다. 애도도 공부해야 했다. 책 <인생의 마지막 순간에서>는 그런 나에게 죽음에 관하여 알아야 할 모든 것을 말해주었다.

저자 샐리 티스데일은 푸시카트 문학상 등 화려한 수상경력을 가진 작가이자, 10년 넘게 완화의료팀에서 근무한 간호사이기도 하다. <인생의 마지막 순간에서>에는 그녀의 두 가지 면모가 모두 담겨 있다. 담담한 문장 속에 애달픈 상실의 감성을 담아내는 필력을 보여주면서, 동시에 10년의 간호 경력이 녹아 있는 실질적이고 유용한 정보가 담겨있다. 특히 나처럼 아무것도 모르는 인생 풋내기를 위해, 하지 말아야 할 것이 무엇인지 구체적으로 콕 집어서 알려준다.

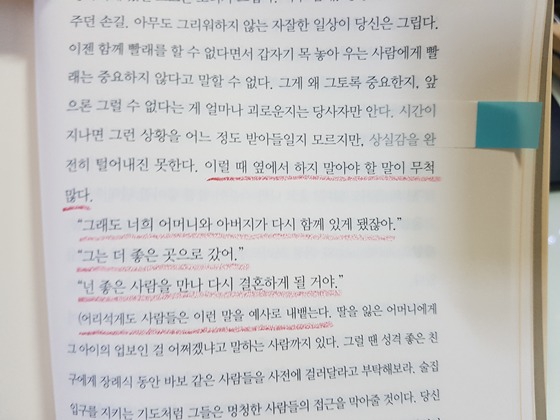

어쩌면 나도 저런 말을 뱉었을지도 모른다. 무심결에 상대에게 상처를 줬을 것이다. 너무도 무심했기에 기억하지 못하고 있다. 누가 화라도 냈다면 사과하고 기억할 수 있겠지만, 실수의 순간은 망각 너머로 사라져버렸다. 어쩌면 상대가 나를 한심한 놈이라 생각했을지도 모른다. 그래도 싸다. 나는 정말 막 살았다. 배려가 없었다. 무식해서 배려가 없었다. 이제라도 알았으니 천만다행이다. (역시 사람은 책을 읽어야 한다)

하지 말아야 할 말을 알았다고 끝나진 않는다. 장례식장에서 아무 말도 안 할 수는 없는 법이다. 상실의 고통을 겪는 친구 곁에서, 상대가 울다 지쳐 쓰러질 때까지 가만히 있을 수도 없다. 사실 그런 상황에서 침묵이 두려운 것은 애도하는 당사자보다 나 같은 방문자다. 하지 말아야 할 말을 뱉느니 오히려 침묵이 낫다. 그래도 무언가 말해야 한다면, 애도하는 상대와 소통해야 한다면, 이렇게 해야 좋을 것이다.

대화해야 한다는 강박 때문에 종종 잊어버리는 진리가 있다. 가장 좋은 대화는 언제나 경청이다. 애도하는 사람도 다르지 않다. 사람은 절대 타인을 100% 이해할 수 없다. 어쭙잖은 공감이나 어설픈 조언은 하지 말자. 그저 들어주는 게 낫다. 우리가 해야 할 일은 ‘열심히 들어줄게요’라고 전하는 것뿐이다. 애도 카운슬러인 존 W 제임스와 러셀 프리드먼도 이렇게 말한다.

“애통 회복 세미나에서 누군가가 울기 시작하면, 우리는 그들에게 ‘울면서 말도 하라’고 부드럽게 권한다. 감정은 말에 담겨 있지, 눈물에 담겨 있지 않기 때문이다. 참으로 놀랍게도, 생각과 감정을 말로 토로하다 보면 어느새 눈물이 사라진다. 겉으로 드러낸 감정의 깊이는 단순한 눈물보다 훨씬 더 강력한 것 같다.”

독서는 최고의 간접 경험이다. 시간과 예산이 부족한 우리에게 다양한 경험을 선사한다. 그래도 직접 경험만 못 한 게 사실이다. 몸으로 부딪힐 때 얻을 수 있는 디테일한 부분까지 읽어내기는 쉽지 않다. (그걸 읽어내는 게 독서 내공이 아닐까?) 하지만 아무리 돈이 많아도, 시간이 남아돌아도, 죽음을 경험할 수는 없다. 죽으면 거기서 끝이니까. 죽음에 관하여 아무것도 모르는 나의 무식함을 조금은 변명해 본다. 어쩌겠는가? 상실의 아픔을 이해하겠다고 한 번 죽어볼 수는 없는 노릇이다. 그런 의미에서 <인생의 마지막 순간에서>는 나에게 꼭 필요한 책이었다. 나는 죽음을 몰랐다. 이제는 책을 읽고 조금은 알게 된 것 같다. 최소한 죽음을 마주했을 때 큰 실수를 저지르진 않을 거라 생각한다.

<인생의 마지막 순간에서>는 애도 외에도 다양한 측면에서 죽음을 다룬다. 죽음을 앞둔 사람, 그를 보살피는 사람, 그리고 죽음을 처리하는 방법까지… 죽음에 관하여 포괄적으로 접근하면서 동시에 구체적인 조언을 생생하게 전한다. 흔히 명저를 두고 ‘죽기 전에 꼭 보아야 할 책’이라고 한다. 그 찬사는 <인생의 마지막 순간에서>에 돌려야 마땅하다. 이 책이야말로 문자 그대로 ‘죽기 전에 꼭 보아야 할 책’이기 때문이다. 사실 운명이란 알 수 없는 법이다. 내일 당장 죽을 수도 있다. 그러니 오늘 당장 이 책을 읽기 바란다. 죽기 전에…

참고 : 책 <인생의 마지막 순간에서>

※ 본 콘텐츠는 로크미디어와 경제적 이해관계가 있는 체인지그라운드에서 제작했습니다.