인정하기 싫지만 종종 입버릇처럼 말하는 게 있다. ‘세상 참 팍팍하다’ ‘힘들다’는 멘트다. 이렇게 툭 내뱉고 나면 언제 그랬냐는 듯, 나도 모르는 새 그 힘들다는 순간순간을 살아내고 있었다. 지금도 마찬가지다. 마치 ‘내힘들다’라는 말을 거꾸로 하면 ‘다들힘내’라고 읽는 것과 비슷하다고나 할까.

언론에 종종 보도되는 유명인의 극단적 선택은 대중을 순간 침울하게 만들기에 충분하다. ‘헉, 저 사람이 왜?’라는 놀라움부터 ‘어쩌다..’라는 안타까움에, 최근까지 좋지 않는 기사로 뉴스 메인에 알려진 이의 경우엔 ‘결국엔..쯧쯧’ 하며 혀를 차기도 한다. 인생은 고통이라고 하는데, 그것을 감당할 수 있는 힘의 크기는 제각각이라는 생각과, 타인에게는 무심하기만한 현실이 실제 삶의 고통보다 더하다는 생각이 들기도 한다.

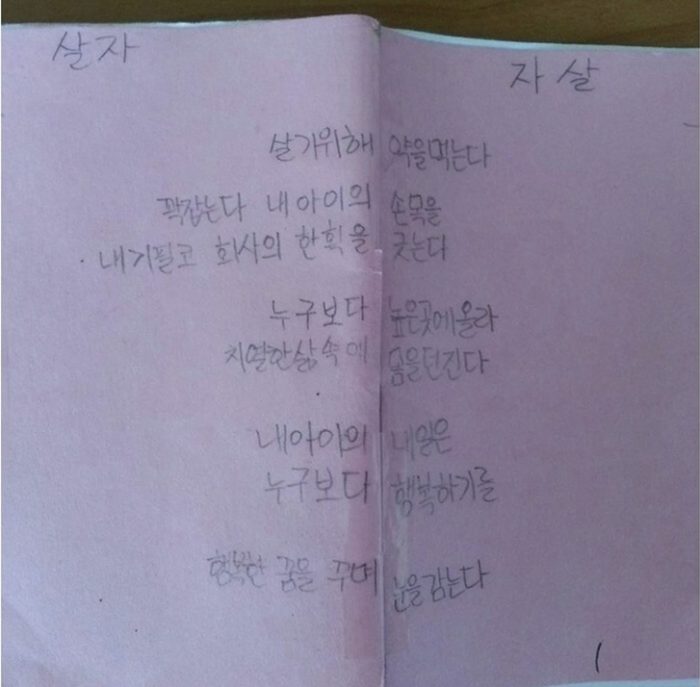

온라인 커뮤니티 ‘웃긴대학’에 다음과 같은 시가 올라왔다.

‘내힘들다=다들힘내’와 비슷한 맥락의 ‘살자’이다. 그리고 왼쪽의 내용과 함께 읽어보면 행간에서 이 현실을 헤쳐나가겠다는 결연한 삶의 의지가 묻어나온다. 삶과 죽음이 마치 저 페이지 사이에서 확 갈리는 느낌, 그래서 읽는 이로 하여금 극적인 감동을 준다. 글쓴이의 눈 감음이 꼭 미래의 행복을 상상하는 즐거움의 시간이었으면 좋겠다. 물론 세상을 살아간다는 것이 이 시가 적인 종이의 경계선 마냥 또 손바닥을 위 아래로 뒤집듯 극단적으로 좋아지거나 나빠지지 않는다. 다시 말해 극단적 선택을 하는 것도 어쩌면 충동적이라기보다 고통을 견디다 견디다 못해, 견뎌왔던 고통의 크기보다 더한 것이 갑자기 들이닥쳤다고 느껴졌을 때가 아닐까. ‘무너져내린다’는 표현이 괜히 있는 게 아닌 것처럼.

이 글을 읽기 전에 한 유명 칼럼니스트의 페이스북 타임라인 글에서 눈을 뗄 수가 없었다. 유명인의 극단적 선택에 따른 ‘베르테르 효과’를 걱정하느니 차라리 개인의 죽음에 대한 슬픔을 충분히 애도하는 사회적 분위기를 만들어야 한다는 것이었다. 개인의 나약한 의지를 탓하기 전에, 개인을 나약하게 만드는 현실을 개선할 방법을 찾아야 한다고 했다. 또 우리가 손쉽게 할 수 있는 방법으로 힘들어 하는 이에게 연락부터 하자고 했다. 만약 주위에 힘들어 하는 이가 있다면, 혹은 누군가가 힘들어한다는 소식을 안다면 오늘 하루만큼은 카카오톡 메시지 대신 전화 한통 걸어보는 건 어떨까? 누군가의 고통을 대신 감당해줄 순 없지만 무게감만은 덜어줄 것이라는 건 확실하기에.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민으로 전문가의 도움이 필요하면 예방상담전화 1393, 생명의 전화 1588-9191, 청소년 전화 1388에서 24시간 상담을 받을 수 있습니다. ※

<참고>

1. 극단적 선택의 반대말.jpg, 웃긴대학(링크)

2. 칼럼니스트 이승한 페이스북 (링크)