한 직장인이 있었다. 그는 일을 잘하고 싶었다. 하루 종일 엉덩이가 의자에 붙어 있었다. 시선은 늘 모니터를 향했고 손은 마우스와 키보드를 오갔다. 일이 잘 풀리지 않으면 식사시간도 잊을 정도였다. 식사마저 잊고 일에 몰두했던 그는 과연 자신이 또는 남들이 인정하는 ‘일 잘하는 애’가 됐을까? 결과는 오히려 반대였다. 그는 현 직장으로 옮기기 전까지 삶에서 가장 지독한 7년을 보냈다.

초년생 티를 못 벗었단 부끄러움에

대한민국의 2030에게 가장 견디기 어려웠던 때를 꼽으라고 하면 첫 직장에 입사하고 난 이후를 들 것이다. 이른바 ‘사회 초년생’ 시절이라고 불리는 시기 말이다. 모든 일이 그렇지는 않을 것이다. 분명 비싼 돈 주고 소위 ‘전공’이라는 걸 배우고, 학위까지 얻었는데 실무에 투입되기는커녕 레이저 복합기(복사기+프린터)에 종이를 채워 넣거나, 상사의 전화를 대신 받아주거나 하는 등의 일로 시간을 보낸다. 성과 못지않게 중요한 ‘상사를 대하는 태도’ 역시 직장 공동체에서 비로소 ‘나’로서 인정받기 위한 방법 중 하나다. 다시 말해 직장이라는 공동체에서 나로서 인정받으려면 나를 드러내지 않는 것이 최선이라는 걸 몸으로 배움으로써 나도 모르는 사이 직장과 한 몸이 아닌, 한 몸이 돼 가는 것이다. 자신이 맡은 업무는 물론, 남들이 요구하는 업무도 모두 해내는 자만이 ‘프로일잘러’의 경지에 오른다고 믿게 된다. ‘더 많이, 더 빨리.’

사회인으로서 만 11년 차를 맞은 나는 지금까지도 늘 ‘더 많이, 더 빨리’ 하지 못하는 것이 고민이다. 혼자서 진득하게 무언가를 작성해야 할 때도 한편에서는 ‘A에게 연락해야 하는데?’ ‘B 사이트에 게시글 올려야 하는데?’하면서 무엇 하나 놓칠세라 전전긍긍하기도 한다. 업무에 대한 나의 최선이 과연 올바른 방향으로 나아가고 있는가 회의감이 드는 때, 마이클 하얏트 저자의 <초생산성: 생산성을 극대화하는 아홉 가지 비법 (원제: Free To Focus)>의 문장들을 맞닥뜨렸다.

그때 나의 문제는 나는 너무 많은 일을, 그것도 대체로 혼자서 하는 것이었다. 나중에 나는 ‘모든 일에 초점을 맞추는 것’은 ‘아무 일에도 초점을 맞추지 않는 것’과 똑같다는 사실을 깨달았다. 끝없이 이어지는 업무와 돌발 상황을 처리하는 와중에 뭔가 특별하고 중요한 것을 성취하기란 거의 불가능하다.

울컥했다.

생산성 방향이 잘못됐다는 깨달음에

그동안 너무 당연하게만 생각했다. 초중고 학창 시절을 지나, 대학교를 입학하고 대학을 졸업하면 자연스럽게 직장인이 된다는 걸 말이다. 직장인이 되면 ‘일’을 하고 그 대가로 ‘월급’을 받는 것도 말이다. 꼬박꼬박 월급을 받고, 그 월급의 일부를 차곡차곡 모아 부(富)를 이루고 그 와중에 결혼도 하고 자녀도 갖고… 이 모든 것들이 자연스럽게 흘러간다고 은연중에 믿고 있었다. ‘생산성’이란 개념은 생각해 본 적이 없었다. 굳이 말해보라고 하면 (이전 직장에서의) 경영진의 지극히 주관적 판단으로 매년 그 기준이 달라졌던 ‘인사 평가 결과에 따른 연봉’을 꼽겠다. 설령 어디선가 개인의 생산성을 논할 때도 ‘인간이 기계도 아닌데 생산성이라니…’라며 웃어넘긴 것 같다. 정작 나 자신이 기계가 돼 가는지도 모른 채 말이다.

의뢰인 중 가장 생산성이 뛰어난 기업인들은 생산성이 더 많은 일을 해내는 것이 아니라 옳은 일을 해내는 것이라는 사실을 받아들인 사람들이다. 생산성이란 명쾌한 기분으로 하루를 시작하고 에너지가 남아 있는 상태에서 만족감과 성취감을 느끼며 하루를 마무리하는 것이다. 생산성이란 적게 일하고 더 많이 이루는 것이다.

‘더 적게 일하고 더 많이 이루는 것’이 생산성이라니… 저자는 독자들의 생산성을 높이는 구체적인 방법을 알려주기 전에, 생산성의 정의를 위와 같이 언급한다. ‘내 생산성은 어느 정도일까?’ ‘과연 더 적게 일하면서 더 많은 걸 이뤄낼 수 있을까? 내 앞에 켜켜이 쌓인 일들 중에 일부는 굳이 내가 ‘애쓰지’ 않아도 되는 것들일까?’ 수많은 질문들이 머릿속에서 교차하는 가운데, 아주 오랫동안 잊고 있었던 하지만 늘 항상 잊지 말아야 할 질문이 고개를 들었다.

‘그런데 말이야 이렇게까지 일하려고 하는 이유가 뭐야?, 지금 정말 네가 원하는 삶을 살고 있는 거야?’

울컥했다.

산만과 갈망 사이를 헤맨다는 생각에

생산성의 뜻이 ‘더 적게 일하고 많이 이루는 것’이라면 생산성이 추구하는 궁극의 목표는 ‘자유’다. 여기서 자유는 누구에게나 공평하게 주어지는 하루 24시간 중 내가 온전히 통제할 수 있는 시간이 더 많음을 의미한다. 나는 그동안 스스로 통제할 수 있는 시간을 많이 만들어 왔을까? 또 내가 되고 싶었던 기자가 됐는데, 기자를 향했던 열정에 비례해 나는 기자 일을 능숙하게 잘 했을까?

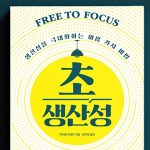

<초생산성>을 통해 내 열정이 개인 또는 모두의 이익으로 이어지는 ‘진짜 성과’는 무엇인지, 내 열정과는 별개로 내가 ‘잘 하고’ 있는 일은 무엇인지 점검하는 시간을 가졌다. 바로 이 글 위에 있는 표를 통해서다. 먼저 저자가 정의하는 표에 나온 용어에 대한 개념이다.

열정: 자신이 사랑하는 일, 자신에게 활력을 불어넣는 일을 하고 있는지에 관한 것

능숙도: 어떤 일을 얼마나 즐기면서 하는지에 관한 것이 아니라, 그 일을 실제로 얼마나 잘하는지에 관한 것

④ 고역 영역: 열정도 없고 능숙하지도 않은 업무

③ 무관심 영역: 능숙도는 갖췄지만 열정은 없는 업무

② 산만 영역: 열정을 지니고 있지만 슬프게도 별로 능숙하게 해낼 순 없는 일들로 구성돼 있다

① 갈망 영역: 우리의 열정과 능숙도가 교차하는 지점이다

위에 있는 표에 맞춰 내가 하고 있는 일을 되짚어 보았다. 그런데 숨이 ‘턱’하고 막혔던 부분이 있었다. 바로 고역과 무관심 영역이었다. ‘나는 고역스러운 일이 없는데? 다 할 만 한데?, 시간이 쌓이면 업계의 고수는 못되더라도 밥벌이는 할 수 있지 않나?’라고 생각했기 때문이다. 나에겐 고역스러운 업무도 없고, 관심 밖을 벗어난 업무도 없다(고 굳게 믿고 있었다). 모든 일에 ‘열정’을 쏟아부었는가? 그런데 저자의 정의대로 열정은 ‘활력을 불어넣는 일’을 하는 것이다. 그런데 정말 내 시간을 들여서 하는 일이 나에게 활력을 주는 것인가? 그리고 그것을 능숙하게 처리해, 오로지 나를 위한 시간을 더 많이 확보했는가? 쉽사리 대답할 수 없었다. 스멀스멀 인정하고 싶지 않지만, 이렇게 정리할 수밖에 없었다.

가짜 열정에 취해, 가짜 일을 처리하고

진짜 열정과 능숙도를 파악하지 못한 채

에너지를 소진시키고 있지 않았는가?

울컥했다.

성장과 성공을 모두 이룰 거란 확신에

한동안 인생책이라고 말할 만한 것들을 꼽지 못했다. 기자 시절부터 지금까지 ‘책’을 주로 다루는 업무를 맡기도 하고(기자 시절엔 ‘책’ 지면을 2년간 편집했다) 감히 내 목소리로 책을 추천하는 것이 자칫 누군가의 판단을 흐릴 수도 있다는 소심함 때문이기도 했다. 그런데 이 <초생산성>만큼은 친한 사람들에게, 이 글을 보고 있는 대중에게 ‘인생책’이라고 강력하게 말하고 싶다. 학교에서 또는 인생의 선배라고 자처하는 어른들이 가르쳐주지 못한 ‘일과 삶’의 관계를 구체적이고도 쉽게 설명했다. 워크시트도 함께 있어서, 책에서 말한 내용을 삶에 적용해 볼 수 있다. 워크시트가 켜켜이 쌓일수록 업무의 생산성도 높이고 내가 원하는 인생으로 나아갈 수 있으리라 확신한다. 잊지 말자, 인간 혁명은 결코 멀리 있지 않다.

스케줄을 통제하며 중요한 일들을 위해 최대한의 에너지를 쏟자. 자신의 일에 생산성 혁명을 일으키자. 우리는 더 적게 일하면서도 더 많은 것을 성취할 수 있다.

울컥한다.

본 콘텐츠는 제작비를 지원받았습니다