최초의 화폐는 ‘조개’였다. 재화와 연관된 한자의 대다수에 ‘조개 패(貝)’자가 부수로 들어가는 이유다. 겨우 조개껍데기가 무슨 화폐가 되나 싶었는데, 실물을 보니 영롱하고 고운 것이 화폐로 쓸만해 보인다. 장식품으로서도 인기가 좋고, 크기도 적당해 줄에 꿰어 휴대하기 편하며, 수를 세기도 쉬웠기에, 조개는 최초의 화폐가 될 수 있었다.

근대 이전 우리나라에서 화폐를 발행하기는 했다. 하지만 유통이 잘 되지 않았고, 사람들은 쌀과 포목을 주로 썼다. 이를 개선하기 위해 세종대왕이 화폐 개혁을 추진하기도 했으나, 쉽게 정착되지 못했다.

백성들은 여전히 물물교환을 주로 사용했다. 사실상 조선 후기까지 우리나라의 화폐는 삼베였던 셈이다.

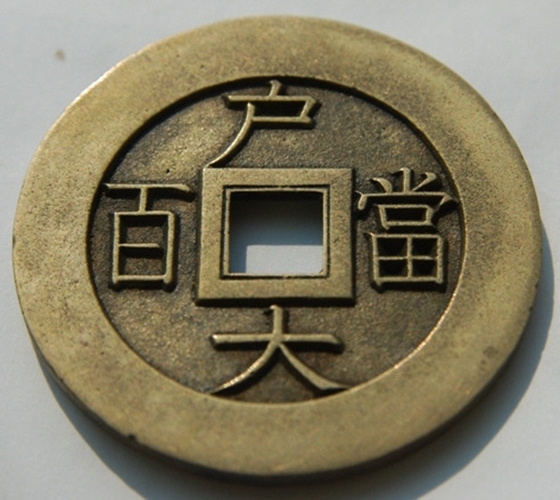

개화기 때, 흥선대원군은 경복궁을 재건하는 등 왕실에 돈이 필요해지자 일반 상평통보 100개분의 액면가를 가진 ‘당백전’이라는 화폐를 발행했다. 그러나 가격 뻥튀기와 발행 남발로 당백전의 가치가 크게 떨어지며 인플레이션이 일어났다. 결국, 당백전은 겨우 1년 10개월 만에 통용이 중단되기에 이른다. 화폐의 가치가 떨어져 사람들은 당백전을 길에 굴러다니는 돌보듯 했고, 원래 이름이 아닌 ‘땡전’이라 부르기 시작했다. 지금도 쓰이는 ‘땡전 한 푼 없다’라는 말은 이 쓰잘데기 없는 당백전조차 없을 정도로 가난하다는 뜻이다.

이후 대한제국과 일제강점기, 한국전쟁을 지난 후 1953년부터 ‘환’을 사용하기 시작했다. 혼란한 시기에 등장한 만큼 환율이 다이나믹했는데, 등장 직후 환율은 1달러에 60환이었다. 그런데 환이 마지막으로 쓰였던 1961년에는 1달러에 1,250환으로 8년 사이에 환율이 1/20로 떨어졌다.

1962년, 박정희 정부는 긴급통화조치를 통해 기존 10환을 1원으로 바꾸는 화폐 개혁을 단행했다. 표면적으로는 화폐 개혁을 통해 물가 상승을 안정시키는 것이었다. 숨은 뜻도 있었다. 당시 화폐 개혁은 ‘기밀 누설 시 총살형도 감수한다’라는 선서를 할 정도로 철저히 기밀에 붙여 이뤄졌는데, 국민의 자산 수준을 가늠하고 부정한 돈을 회수하려는 데 목적이 있었기 때문이었다.

하지만 화폐 개혁은 두 가지 목표 모두 달성하는 데 실패하고 말았다. 다음 3가지 원칙을 지키지 않았기 때문이다. 첫째, 새로운 화폐를 교환하는 데 수량의 제약이 없어야 한다. 둘째, 새로운 화폐를 교환하는 데 특정한 기한을 두지 않아야 한다. 셋째, 예전 화폐로 새 화폐를 교환할 대 인적 정보를 묻지 않아야 한다. ‘환-원’ 화폐 개혁은 은닉 자금을 노출하겠다는 의도로 교환 한도를 지정하고 예금 동결을 강제하면서 시민들을 불안에 몰아넣었다.

요즘에는 화폐를 가지고 다니는 일이 거의 없는 것 같다. 2017년 조사에 따르면, 현금을 가장 많이 들고 다니는 50대도 평균 10만 원 정도였다. 신용카드 사용이 보편화된 데다, 모바일 결재 시스템이 등장하면서 카드조차도 들고 다니지 않는 사람도 많다. (지갑 잃어버리면 1주일 지나도 모름요)

재밌는 것은 세대별 현금 액수다. 새로운 기술에 밝은 세대와 아닌 세대의 차이가 클 것이라 예상했는데, 그런 거 없고 그냥 버는 것과 씀씀이에 따라 달라지는 것 같다. (역시 좋은 선배는 입도 무겁고, 지갑도 무거운 선배)

당신의 지갑에는 지금 얼마나 들어있는가? 지갑 속 화폐 변천사를 보며 미래의 금융과 경제를 예상해보는 것도 재밌을 것 같다.

돈에서 역사를 배우고, 역사에서 돈을 배우는

국내 최고 이코노미스트 홍춘욱 박사의 대중 교양서

교보문고 바로가기(링크)

참고

1) 한국인 지갑 속 현금.jpg, 더쿠

2) 책 <7대 이슈로 보는 돈의 역사 2>