SBS에서 방영됐던 소설 원작 사극 ‘뿌리깊은 나무’에 보면 이런 내용이 나온다. 세종이 해 자신이 아끼는 집현전 학사들을 비밀의 방으로 불러 자신이 우리 문자를 만들기 위해 연구한 결과들을 보여주었다. 그리고 그들에게 도움을 요청한다. 하지만 학사들은 이해할 수 없었다. 한자로도 충분히 의사소통이 가능하고, 문자라는 것은 수천년 간 사람들 사이에서 통용돼야 오래 살아남는 것인데, 개인이 만들어봤자 과연 대중에게 통하겠느냐며 왕에게 반문한다. 왕명을 따르지 않는 학사들에게 세종은 실망을 하지만, 옆에 있던 궁녀가 필담으로 설득한다. ‘설명해야 한다’라고.

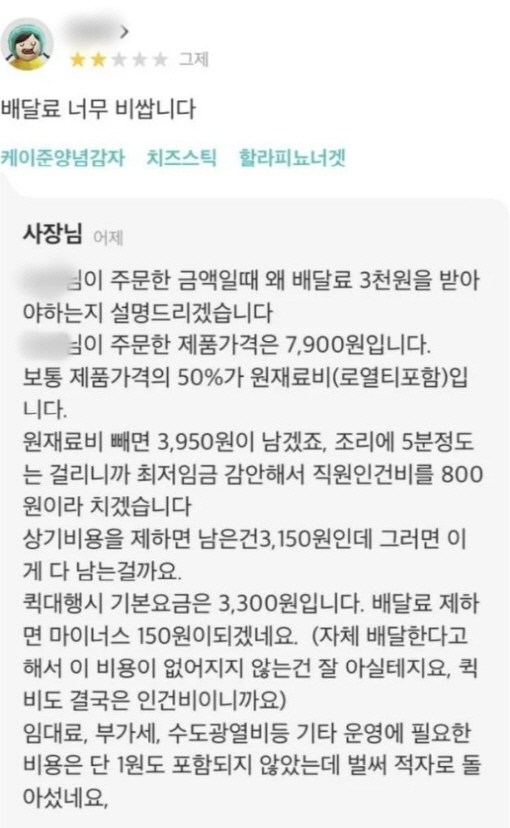

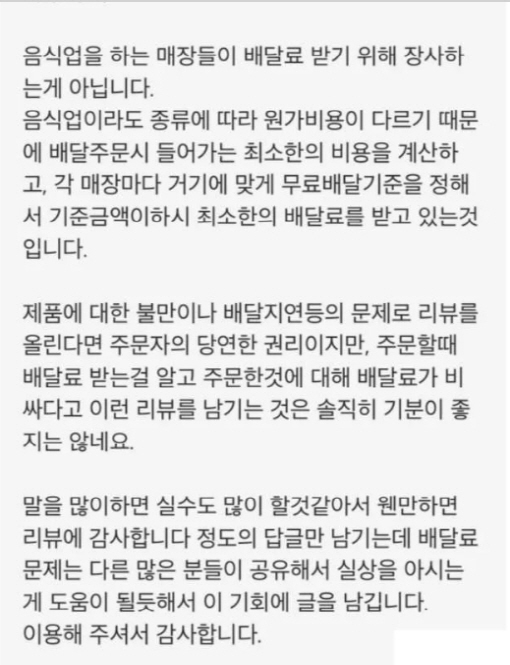

온라인 커뮤니티들에서 돌고 있는 사장님의 답글을 보며 든 생각이다. ‘배달비가 비싸다’ 단 한줄로 서비스와 관련된 별점을 낮게 매겨버린 소비자에게 보낸 사장님의 메시지다.

어쩌면 답변을 이렇게까지 길게 할 필요도 없었을 것이다. 그냥 쓸데없는 고객 한명 안받는다고 생각하면 그만이다. 하지만 답글의 끝에서 보다시피 ‘실상을 제대로’ 알리려는 목적을 위해 불쾌한 감정을 뒤로하고 차근히 설명을 했다. 배달 음식을 시키면서 은연중에 ‘이거 음식값에 배달료 포함된 거 아닌가?’라고 막연하게 의문을 품었던 나 역시 실제 음식 가격과 배달료 책정에 대해서 조금이나마 이해할 수 있었다. 그리고 이런 답글을 보는 다른 소비자들에게 이 가게에 대한 신뢰도 더욱 높일 수 있는 계기가 됐을 것이다.

우리는 살면서 우리가 이해할 수 없는 상황이나 사람의 행동에 대해서 정확하게 그 이유가 무엇인지 알아보려고 한 적이 얼마나 될까. 지난 경험과 기존의 지식을 바탕으로 ‘저 사람은 전에도 저랬으니까’라며 지레 짐작만 하고 넘어가지 않았는가. 또 반대로 특정한 상황과 행동을 한 사람은 그 사람 딴에 ‘내가 A라고 표현하면 사람들이 A라고 이해해주겠지’라고 넘어가 버리는 경우도 있다. 그러나 알다시피 숱한 오해와 갈등이 생기는 것은 메신저가 A라고 보낸 메시지를 B와 C 등으로 잘못 이해하고 있기 때문이 아닐까. 그러고 보면 질문과 그리고 설명에는 ‘용기’라는 덕목이 필요한 것 같다. ‘내가 물으면 상대방이 불편해할까?’하는 두려움 또는 ‘내가 답하면 일이 더 커지지 않을까’하는 두려움에서 벗어나는 용기 말이다.

참고 <배달비가 비싸다는것에 대한 사장님의 답글>, 더쿠 등