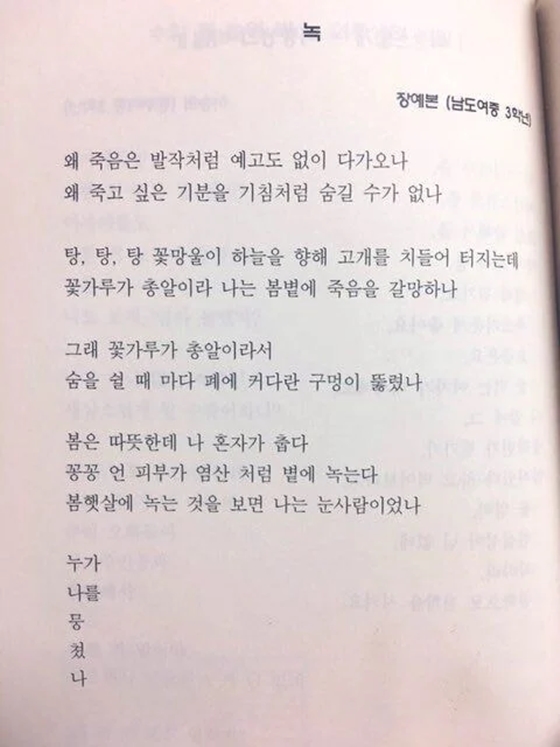

한 편의 시가 인터넷에서 화제다. 분명히 글쓴이에 ‘장예본 남도여중 3학년’이라고 적혀있는데, 시 내용이 중학생이 쓴 거라고 믿기지 않을 정도로 심오하다. 게다가 그 심오한 내용을 너무도 감성적으로 풀어내고 있어 읽는 사람이 절로 감탄하게 한다.

소재는 ‘봄이 되어 겪는 고통’이 아닐까 싶다. 꽃가루에 고통받고, 눈사람은 녹아버리고, 따뜻해졌다는데 여전히 춥고. 하지만 시인은 그런 소재를 불평하는 데 그치지 않고, 이로부터 죽음과 상실에 관한 상념을 끌어낸다. 마치 군중 속의 고독처럼, 봄이라는 생명력 넘치는 계절에 오히려 죽음의 쓸쓸함을 느끼는 아이러니를 시에 담아냈다. 여기에 눈사람이 염산처럼 녹아내리는 모습을 통해 존재론적인 질문도 던진다. 누가 나를 뭉쳤나. 이를 세로쓰기로 강조하며 시를 마무리한다.

이처럼 심오한 내용을 담고 있지만, 표현은 더할 나위 없이 감성적이다. ‘기침처럼 숨길 수가 없다’, ‘꽃가루가 총알이라 나는 봄볕에 죽음을 갈망하나’, ‘폐에 커다란 구멍이 뚫렸나’, ‘염산처럼 볕에 녹는다.’ 이런 표현들이 눈앞에 생생하게 그려져 그 심정이 가슴에 콕콕 박힐 정도로 공감이 간다.

이렇게 시를 읽고 나면 ‘녹’이라는 제목이 의미심장하게 다가온다. 녹는 와중이라 ‘녹’밖에 말하지 못했던 걸까? 아니면 봄기운 속에서도 녹슬어 가기만 하는 우울함을 표현하기 위해서일까? 무엇이 되었든 읽는 사람으로 하여금 내용을 돌아보게 하고, 한 번 더 감탄하게 한다.

이 소녀는 무엇이 다르기에 어린 나이에 벌써 이런 시를 쓸 수 있었을까? 독서와 사색 덕분이라고 생각한다. 책이 아니더라도 다양한 콘텐츠를 소비하되, 그냥 소비에 그치지 않고 깊게 사색하는 시간을 가졌기에 이런 시가 나올 수 있었을 것이다. 어렸을 때는 별생각 없어서, 나이가 들어서는 바쁘다는 이유로, 우리는 생각하는 데 시간을 쏟지 않는다. 혹여나 무언가 생각이 떠오르더라도 그저 머릿속에서 맴돌다가 휘발해 버린다.

그래서 생각하는 것만큼 무언가로 남기는 것도 중요하다. 그게 시가 되고, 글이 되고, 예술이 된다. 장예본 시인이 중학생 3학년의 어린 나이에 많은 사람을 감동시켰 듯이, 당신이 남긴 작품도 누군가에게 감동을 주고 세상을 바꿀지도 모른다. 그러려면 반드시 아웃풋(output)이 이루어져야 한다. 생각하는 사람이 되고, 나아가 만드는 사람이 되자. 그런 사람이 나를 바꾸고 세상을 바꿀 수 있다.

참고 : 중학생이 쓴 시라는 게 믿기지가 않는다, 더쿠