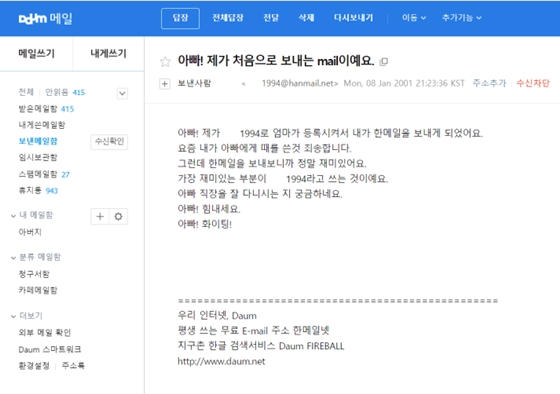

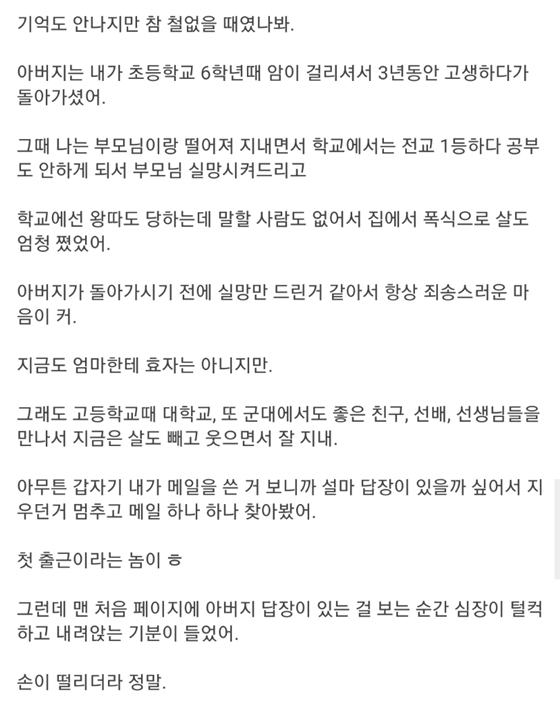

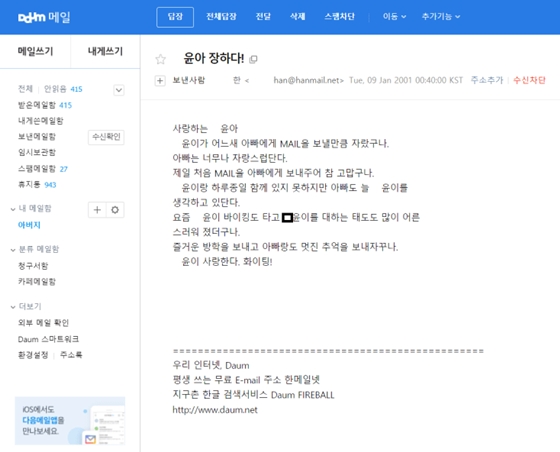

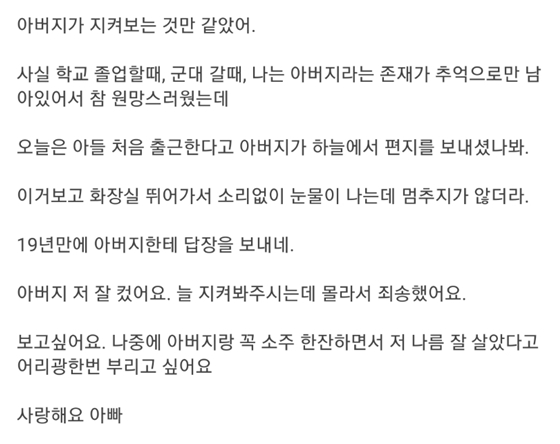

만약 돌아가신 분에게 이메일을 받는다면 어떤 기분이 들까? 이렇게 말하면 ‘좀 무서운데…?’라고 생각할 수도 있겠지만, 그 사람이 가족이나 친한 친구였다면 무척 반가울 거라 생각한다. 어쩌면 감동에 젖어 눈물을 흘릴지도 모르겠다. 물론 죽은 사람이 직접 이메일을 보낼 수는 없을 것이다. 미리 편지를 보내놨다거나, 아니면 뒤늦게 편지를 발견하는 식일 거다. 클라우드 서비스나 SNS 덕분에 이처럼 죽은 사람의 예상치 못한 디지털 흔적을 발견하는 일이 발생할 수도 있다. 그리고 실제로 그런 일을 경험했다는 이야기가 한 커뮤니티에 올라오기도 했다.

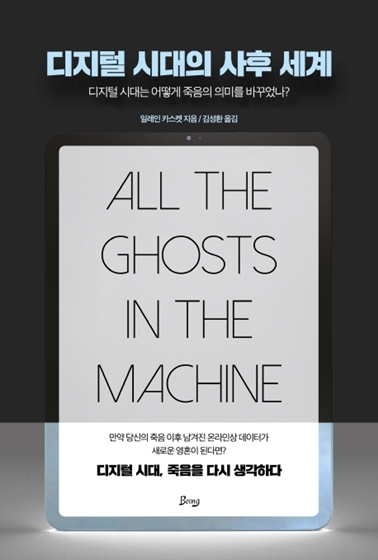

책 <디지털 시대의 사후 세계>에는 이처럼 디지털 흔적을 통해 고인을 추모하는 사람들의 이야기가 나온다. 사람들은 고인의 SNS 계정에 글을 남기면 상대가 글을 꼭 볼 수 있을 거라는 느낌을 받는다고 한다. 앞으로 사람들은 더 많은 디지털 발자국을 남길 거고, 이는 추후에 더 많은 디지털 유산이 될 공산이 크다.

게다가 디지털 유산을 남기는 사람들의 숫자도 급격하게 증가할 것이다. 2020년 통계에 따르면 페이스북의 월간 사용자가 24.1억 명이라고 한다. 10년 전에 이용자가 6억 명이었던 걸 생각하면 엄청난 성장이 아닐 수 없다. 그런데 여기서 10년이 지나면 어떤 일이 벌어질까? 사용자가 많아지면 당연히 그중에서 운명을 달리하는 사람도 늘어날 것이다.

사망한 사람의 페이스북 계정은 어떻게 될까? 페이스북이 그대로 페이지를 삭제해버릴까? 아니면 그냥 아무 일도 없이 그대로 유지될까? 둘 다 아니다. 페이스북은 사용자의 사망 사실이 확인되면 페이지를 추모 모드로 전환한다. 실제로 많은 사람들이 고인의 페이지를 방문해 그들의 추억을 떠올리고, 댓글이나 메시지를 보내며 애도의 시간을 갖는다고 한다. 이처럼 디지털 유산이 추모의 공간이 될 수도 있다.

앞으로 태어나는 사람들은 태어나자마자 디지털에 접촉하는 ‘디지털 원주민’일 것이다. 그들은 인터넷 접속을 자연스럽게 생각하고, 자신의 흔적을 온라인에 남기는 것을 전혀 불편하게 생각하지 않는다. 그런 만큼 더 많은 디지털 유산이 온라인에 쌓여갈 것이다. 그런 세상이 왔을 때 우리가 생각하는 추모와 애도의 의미는 어떻게 변하게 될까? 이것이 궁금하다면 책 <디지털 시대의 사후 세계>를 통해 확인해보길 바란다.

참고

1) 오늘 첫 출근했는데 펑펑 울었다, 에펨코리아

2) 책 <디지털 시대의 사후 세계>

※ 본 콘텐츠는 로크미디어로부터 제작비를 지원받았습니다.