인간은 겉모습을 보고 보이지 않는 속성을 추론하여 그것을 바탕으로 범주화를 한다는 특징이 있다. 그런데 최근 연구에 따르면, 범주화 능력이 후천적으로 배워서 습득하는 것이 아니라 태어나면서부터 갖는 본질적인 능력이라고 한다.

예를 들어 생후 9개월 아기는 엄마가 상자를 건드려 소리를 내면 똑같은 모양의 다른 상자에서도 동일한 소리가 날 것으로 기대한다. 이는 범주화의 가장 기초적인 단계에 진입했음을 알려준다. 이후 3세가 되면 아기는 외관 너머의 속성을 보게 된다. 3세 아이에게 울새 사진을 보여주고, 울새의 피에 어떤 화학물질이 들어 있는지 숨은 속성을 말해 주었다. 그런 다음 울새와 모양이 비슷하지만 범주가 다른 박쥐의 사진과 생김새가 달라도 같은 범주에 있는홍학의 사진을 보여 주었다. 아이들이 대답할 수 있도록 어떤 동물이 울새와 같은 속성이 있는지 유도하면, 대부분의 아이들은 겉모습이 비슷한 박쥐를 선택하는 것이 아니라 같은 범주에 속하는 홍학을 선택한다.

3세 아이가 어떻게 그럴 수 있을까? 이유는 인간의 뇌가 항상 경제성을 따지기 때문이다. 세상은 불확실하고 받아들여야 할 정보는 너무 많다. 무수히 많은 대상에 대한 정보를 각각 하나씩 따로 받아들이고 기억을 한다면, 인간의 뇌는 너무 많은 일을 해야 하며 그렇게 되면 마땅히 해야 할 다른 일들을 잘 수행할 수 없게 된다. 그래서 뇌는 대상의 속성을 파악해 크게 나누어 구분지어 버린다. 대상은 무수히 많지만 그것들을 묶는 하나의 범주가 생기면 바로 그 범주만 생각하면 되기 때문에 무척 편해진다.

그런데 만약 뇌가 이미 그럴듯한 내용으로 범주화된 정보를 받아들이면 어떻게 될까? 그것 만큼 뇌에게 기쁜 것이 없다. 뇌는 항상 경제성을 따지기 때문에 범주화된 사항에 대해 문제점이 없다고 생각하면 그것을 그대로 받아들인다. 여기서 문제가 터진다. 만약 우리가 잘못된 범주화를 받아들이면 그것을 그대로 삶에 적용하게 될 것이다. 예를 들어 혈액형과 성격의 상관관계 같은 것 말이다.

어떤 사람들은 혈액형만 보고 그 사람의 성격을 어느 정도 알 수 있다고 생각한다. A형은 소심하며 B형 남자는 차갑고 AB형은 천재 아니면 바보이고 O형은 쾌활하고 마음이넓다는 등 혈액형과 성격은 큰 상관이 있다고 이야기한다. 우리가 그런 이야기를 거리낌 없이 하는 이유는 혈액형과 성격이 상관성이 있다고 책이나 미디어를 통해 지속적으로 들었기 때문이다.

그러나 혈액형 성격이론은 내가 아는 한 가장 터무니없는 사이비 이론 중 하나이다. 혈액형 성격이론이 우리나라에 들어온 것은 일본을 통해서이다. 1927년 일본의 심리학자인 후루카와는 주위의 300여 명을 조사해 ‘혈액형과 성격’에 대한 논문을 발표했다. 하지만 이 연구는 빛을 보지 못했다. 그러다가 1970년대에 노미 마사히코는 후루카와의 논문을 기초로 하여 『혈액형 인간학』이라는 책을 썼다. 이 책은 공전의 히트를 치고 일본 사회에는 혈액형과 성격이론이 크게 유행했다.

그런데 노미 마사히코는 과학자도 아닐 뿐만 아니라 그 책은 거의 소설에 가깝다. 철저히 경험법칙에 의해서 쓰여진 것이다. 지금까지 혈액형과 성격의 상관관계에 대해서 과학적으로 입증된 사례는 없다. ABO식 혈액형은 ‘적혈구 항원에 당이 하나 붙어 있는가 아닌가’에 따라 나누어지는데, 그것으로 인해 성격이 정해진다는 발상 자체가 대단한 용기이다. 칼 융(Carl Gustav Jung)의 성격이론을 발전시켜 만든 MBTI(The Myers- Briggs Type Indicator)도 성격유형을 16개로 나누지만, 이것은 어디까지나 고정된 것이 아니라 일종의 방향성을 나타내는 도구로 쓰인다.

내가 이미 이 블로그에서도 많이 언급했고, 몇 년 전에 쓴 『경제를읽는기 술 HIT』에서도 말했지만, 사람의 행동은 상황에 따라 달라진다. 아침에는 바다같은 마음을 가졌던 사람이 점심에 날씨가 더워지면 까칠한 남자로 돌변할 수도 있다. 그렇다면 아침에는 O형이었다가 점심에는 B형으로 바뀐 것 인가?

하지만 A형에 대한 성격정보를 읽을 때, A형인 사람들은 “아, 이거 내 얘기네!” 하고 무릎을 치는 경우가 많다. B형, O형, AB형의 사람들도 모두 그렇다. 그런데 A형에 대한 성격 정보가 A형인 사람뿐만 아니라 B형, O형, AB형인 사람에게도 맞는다. 왜냐하면 ‘혈액형 성격이론’이라며 쓴 성격표현을 보면 사실 그것은 우리 모두에게 해당되는 내용이기 때문이다.

우리나라에서 재미있는 실험이 있었다. 대학생들을 혈액형별로 4개 그룹으로 분류하고, 각 그룹에게 자기 혈액형의 성격을 담은 정보를 나누어 주었다. 그리고 자신의 성격과 그 정보가 얼마나 정확히 일치하는지 평가하라고 했다. 다만 그 정보를 서로 공유하지 못하도록 했다. 결과는 거의 모두가 정확하다고 평가했다.

그런데 흥미로운 사실은 4개의 혈액형 그룹에 나누어 준 혈액형과 성격에 관한 정보가모두 같았다는 점이다. 즉 A형의 성격을 묘사한 내용과 B형의 성격을 묘사한 내용이 같았다. O형 과 AB형도 마찬가지였다. 이것을 ‘바넘 효과’(Barnum effect)라고 한다.

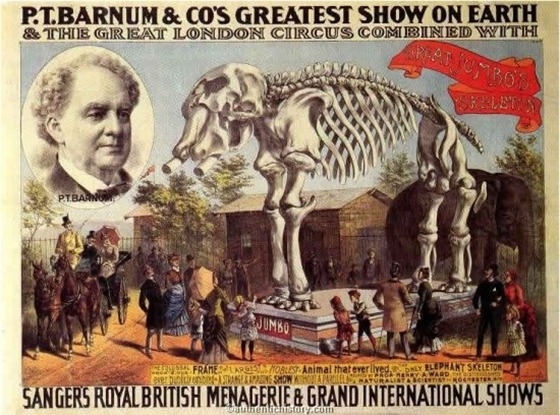

바넘 효과는 누구나 가지고 있는 일반적인 특성을 자신만의 특성으로 생각하는 심리적 경향을 말한다. 바넘 효과는 19세기 말 미국의 링링 서커스단을 이끌었던 곡예사 바넘의 이름에서 유래했다. 그는 서커스 도중에 아무 관객이나 불러내어 직업이나 성격을 알아맞히는 것으로 인기를 끌었다. 그가 신통력이 있어서가 아니다. 다만 누가 들어도 그럴듯 한 이야기를 한 것이다.

“당신은 쾌활한 성격이지만 때때로 혼자 있고 싶어하는 내성적인 성격도 있습니다. 또한 아주 가끔 까칠할 때가 있지만 대부분 다른 사람을 포용하려는 경향이 있군요!”

그럼, 다시 본론으로 돌아가자. 왜 이렇게 혈액형 성격이론이 주목을 받고 있을까? 우리의 뇌가 범주화하는 작업은 만만치가 않다. 특히 우리는 살아가면서 만나는 사람들의 성격과 성향을 판단할 수밖에 없는데 그 정보가 너무 많고 변수 또한 너무 많다. 그런데 누가 인간의 성격을 단 4개의 혈액형에 따라 매우 명확하게 구분해 놓았다면 고민을 덜게 될 것이다. 상대의 성격을 알고 싶으면 그냥 혈액형만 물어보면 된다. 그리고 그 혈액형에 기술된 사이비 과학의 내용을 머릿속에 기억하고 있다가 풀어 내면 된다. ‘저 사람 A형이네. 좀 소심하겠구먼!’

미디어 이론가 귄터 안더스(Gunter Anders)는 이런 말을 했다.

“부끄럽게도, 인간은 만들어지지 않고 태어났다.”

우리는 멋지게 태어났지만 만들어지고 고쳐야 할 것들도 많다. 범주화 능력은 인간 지성에 가장 위대한 요소이기도 하지만 가장 아픈 요소이기도 하다. 인간이란 개개인이 매우 미묘한 존재이다. 4개의 혈액형으로, 때로는 3개의 피부색으로 쉽게 나눌 수 없다.

혈액형과 성격이론은 일본에서 우리나라로 왔지만 그전에 독일에서 태어났다. 히틀러와 우생학이라는 이름 아래서 말이다. 사람을 함부로 규정하여 판단한다면, 나 자신도 사이비 이론으로 함부로 규정당할 것이다. 내가 만나는 사람들은 함부로 범주화할 수 없는 존재들이다. 내 자신이 그러하듯이.