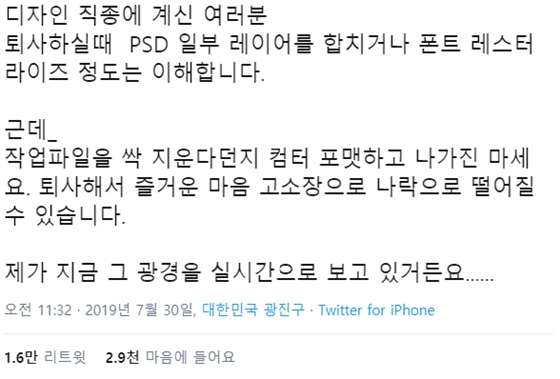

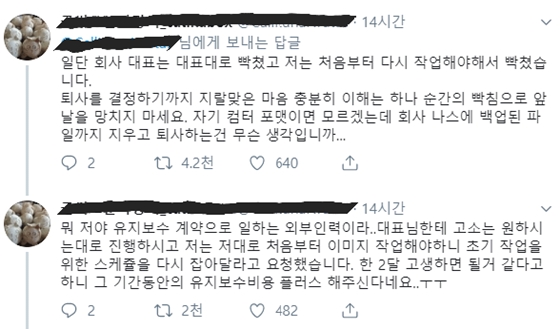

퇴사하는 사람의 심정은 과연 어떨까? 아마 대부분 후련할 것 같다. 퇴사를 결심하기까지 얼마나 많은 스트레스와 고민에 시달려왔을까. 그 긴 고통의 시간을 끝내고 마침내 퇴사를 결정한다는 것은 꽤 큰 쾌감을 선사하는 일이 될 것 같다. 하지만 그런 쾌감에 너무 취하면 호되게 당할 수도 있다. 특히 그동안 스트레스만 준 회사에 복수하겠다며 일을 저지르는 것은 어쩌면 나락으로 떨어지는 일이 될 수도 있다. 다음은 그에 관한 좋은 예시가 될만한 이야기이다.

일단 저 퇴사자는 지적 자산에 관한 개념이 없는 듯하다. 아무리 본인이 작업물을 제작한 사람이어도 소유자는 본인이 아니라 회사다. 회사는 그 대가로 월급을 주는 셈이다. 작업물에 관한 소유권을 갖고 싶다면 프리랜서로 일하든가 (그마저도 계약에 의한 작업이라면 소유권이 없을 수 있다) 예술가로 활동해야 한다. 남의 지적 자산을 망쳐놨으니 손해배상 소송에 당하는 건 당연한 일이 아닐까 싶다.

뭐 여기까지는 잘 모를 수도 있다고 넘어가겠는데, 그 작업물을 몽땅 지워버리는 건 심보가 고약하다고밖에 볼 수 없다. 물론 저 회사에서 무슨 끔찍한 고생을 했는지는 모르지만, 그렇다고 복수를 감행한다? 나는 이 행동이 굉장히 유치하고 근시안적이라고 생각한다. 본인의 커리어를 망칠 수 있기 때문이다.

디자이너가 퇴사하고 어디서 새 직장을 얻을 수 있을까? 다시 디자인 직종에서 얻을 것이다. 뜬금없이 반도체 산업이나, 무역회사에 들어갈 리는 없지 않은가. 문제는 같은 직종 사람들은 다들 건너건너 알고 지낸다는 점이다. 종종 비슷한 업무를 가진 사람들끼리 모임을 하고 정보나 노하우를 주고받는 경우도 있다. 그런 네트워크 안에서 회사에 피해를 입히고 퇴사한 직원 얘기가 입소문을 타지 않을 수 있을까? 물론 모든 회사는 아니겠지만, 꽤 많은 회사가 위 퇴사자의 입사지원서를 선택하지 않을 거라고 생각한다.

책 <혼돈의 시대 리더의 탄생>에는 다음과 같은 링컨의 일화가 나온다.

“링컨은 전쟁 초기에 북군이 합중국(혹은 연방)을 유지하기 위해 싸우는 것이지, 노예제도에 간섭하려는 것이 아니라고 강조했다. 링컨은 오래전부터 노예제도를 경멸했지만, 앞에서도 보았듯 합중국의 회복이 무엇보다 중요하다는 여론과, 노예제도가 이미 존재하던 주에서는 그 제도를 인정한 연방헌법을 존중하는 뜻에서 노예제도에 대한 개인적인 혐오감을 드러내지 않았다.”

– 혼돈의 시대 리더의 탄생, 375p

“글이 갖는 영향력을 링컨만큼 잘 아는 사람은 없었다. 살얼음판 같은 세상에서, 링컨은 초당파적 지지를 받고 조심하면 피할 수 있는 충돌을 피하기 위해서라도 자신의 뛰어난 웅변 능력을 억눌렀다.”

– 혼돈의 시대 리더의 탄생, 381p

뛰어난 업적을 이루는 사람들은 참아야 할 때를 안다. 물론 그렇다고 불의에 굴복한다는 뜻은 아니다. 이들은 자신의 신념을 관철시킬 수 있는 적절한 순간을 기다리며, 그 이전까지는 불의에 대한 분노를 억누를 줄 알았다.

만약 링컨이 저 디자이너의 처지에 있었다면 어떻게 행동했을까? 그였다면 절대 순간의 빡침으로 행동하지 않았을 것이다. 오히려 참고 참고 또 참았을 것이다. 그러다 자신이 업계를 바꿀 수 있는 실력과 영향력을 갖추게 되었을 때, 그때 가서 칼을 뽑아 들 것이다. 온 세상이 부조리가 만연할 때 눈앞의 이익을 포기하고 부조리를 척결하는 사람은 장기적으로 업계의 우위에 서는 보상을 누릴 수 있다. 이런 사람이 ‘오리지널스’이고 세상을 바꾸는 사람이다.

이렇게 글을 쓰다 보니 문득 퇴사야말로 인간관계의 끝판왕 사례라는 생각이 들었다. 어떤 모습으로 퇴사하느냐가 훗날의 커리어를 결정한다. 순간의 객기가 아니라 장래를 바라보는 현명함이 필요한 순간이다. 혹시 퇴사를 앞두고 있다면, 어떻게 행동하는 것이 미래를 위한 일인지 꼭 진지하게 고민해볼 수 있기를 바란다.

참고 : 에펨코리아, 작업파일을 싹 지우고 퇴사한 디자이너ㄷㄷ.jpg

Sponsored by ROKmedia